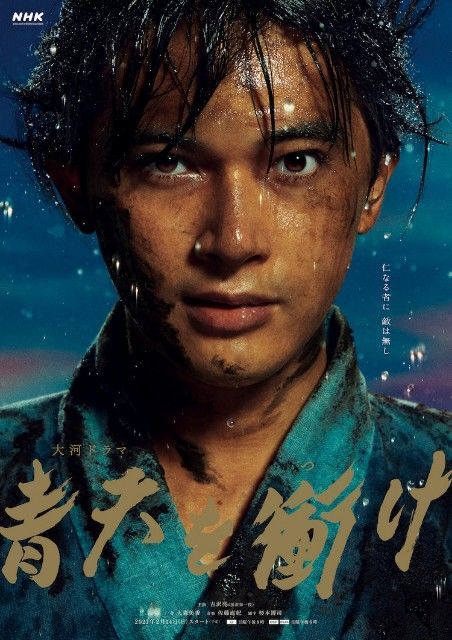

本日放送のNHK大河ドラマ『青天を衝け』ざっくりコラムです。

今回、渋沢栄一に降りかかった大事件。

領主である岡部藩安倍家の代官から課された500両の御用金。

江戸時代当時の物価でいうと、1両はおよそ13万円と言われています。

それが500両といえばおよそ6500万円にも及ぶ大金です。

当時の支配構造からいうと、この頃の納税システムは領内の農民から年貢がそのほぼ全て。

現在では考えられないことですが、その他商人などへは納税の義務がなかったとも言われています。

その代わり、不定期で課せられたのが冥賀金、運上金、そして今回渋沢家に課せられた御用金。

藍生産で副収入のあった渋沢家のような豪農には年貢の他にも、御用金など臨時納税が命じられたようです。それにしても…500両とは大金です。

このように江戸時代末期になると、いびつな社会構造が様々な形で軋轢を産むようにになってきます。

明治維新の動乱は、地方大名が徳川幕府を倒す構造ばかりがクローズアップされます。

しかし、表に出てこない水面下では、その地方大名と農民や商人との間にも、澱のように蓄積した確執がありました。

この庶民のパワーこそが…実は明治維新の隠れた原動力のひとつにもなるのです。

次回です!

前回です